Oleh: Al-Zastrouw

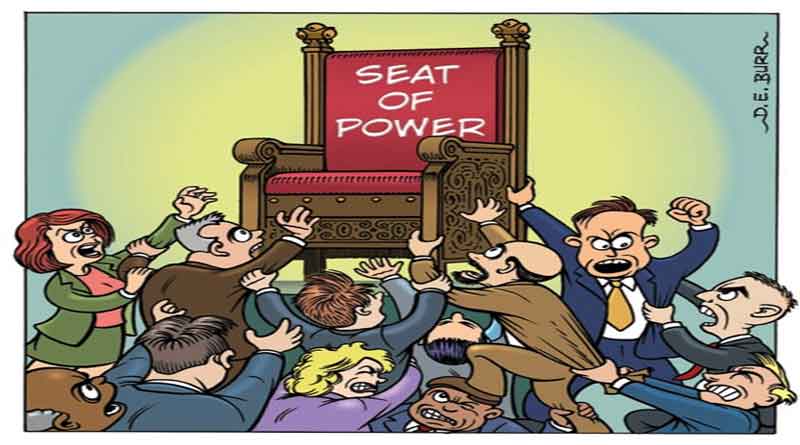

HARI-hari ini kita menyaksikan bagaimana para politisi beradu strategi berebut kekuasaan. Mulai dari cara persuasif yang lembut dan simpatik sampai dengan cara-cara kasar yang represif dan culas. Mereka saling sikut, saling jegal dan berusaha menonjolkan diri masing-masing untuk mendapat dukungan dan simpati massa. Segala cara dilakukan untuk memperoleh suara.

Wajah-wajah asing yang selama ini tidak pernah terlihat tiba-tiba muncul menghiasi ruang publik. Di tepi jalan, panggung hiburan, majelis pengajian, ruang diskusi sampai tiang listrik dan pohon-pohon. Seperti laron yang berkerumun mengelilingi cahaya lampu di gelap malam.

Yah kekuasaan seperti lampu yang manarik bagi laron, seperti gula bagi semut. Sangat menarik sehingga layak didekati dan diperebutkan. Dengan segala cara dan pengorbanan. Karena kekuasaan adalah sumber kenikmatan, sumber kekayaan, barang mewah yang bisa ditukar dengan apa saja. Pendeknya kekuasaan adalah lampu aladin yang bisa mendatangkan apa saja sesuai keinginan pemiliknya. Kekuasaan adalah mesin ajaib yang bisa membuat perubahan secepat kilat bagi siapa saja yang ada di dalamnya atau di dekatnya.

Pandangan seperti inilah yang membuat sekelompok orang menggunakan segala cara untuk mendapatkan kekuasaan. Mereka tidak segan-segan mengeluarkan biaya dan modal besar untuk membeli kekuasaan. Bahkan mereka tega menggunakan ayat suci dan simbol agama untuk menipu umat demi kekuasaan. Segala bentuk pengorbanan direlakan asal bisa masuk dan berada dekat kekuasaan.

Sikap inilah yang membuat orang-orang baik dan ikhlas menjadi tersingkir dalam kontestasi merebut kekuasaan. Orang-orang baik dan ikhlas rata-rata berpikiran kekuasaan adalah amanah, sarana perjuangan mensejahterakan umat, mewujudkan keadilan dan kebahagiaan bersama. Cara pandang yang normatif ini mengandaikan kekuasaan sebagai beban yang harus dipertanggungjawabkan. Dengan demikian mereka tidak begitu agresif dan ofensif untuk merebutnya. Jangankan menggunakan cara culas atau mengeluarkan uang untuk membeli kekuasaan, untuk sekadar bersikap sedikit agresif saja mereka enggan. Ini bukan karena mereka pelit atau malas, tapi lebih karena pandangan normatif yang menganggap berebut jabatan dengan cara kotor sebagai tindakan yang tabu.

Benturan paradigmatik dalam memandang kekuasaan ini berdampak pada pengelolaan kekuasaan. Jika yang berkuasa kelompok normatif-etik yang memandang kekuasaan sebagai amanah maka kekuasaan akan dikelola sesuai dengan tujuan normatifnya yaitu kemaslahatan. Hal ini sangat mungkin dilakukan karena kekuasaan dikelola oleh orang-orang yang tidak memiliki beban berat saat merebut kekuasaan. Mereka tidak memiliki hutang pada siapapun, baik hutang moral maupun material. Mereka hanya punya hutang kepada rakyat yang telah memilihnya.

Sebaliknya jika yang menang kelompok pragmatis materialis, maka kekuasaan akan dikelola sekadar untuk membayar hutang sosial dan material yang sudah dikeluarkan. Karena kekuasaan dipandang sebagai sesuatu yang diperoleh secara susah payah dan penuh perjuangan dengan menuntut berbagai pengorbanan, maka kekuasaan tidak lagi dipandang sebagai amanah tetapi puncak keberhasilan sebuah perjuangan.

Karena kekuasaan dianggap sebagai puncak keberhasilan perjuangan maka mereka merasa berhak menikmati dan menggunakannya sesuai keinginan. Meraka merasa kewajiban memikirkan nasib rakyat, berbagi pada sesama, mendengarkan dan memenuhi tuntutan rakyat sudah ditunaikan ketika mereka berjuang merebut kekuasaan. Akibatnya ketika berkuasa mereka merasa tidak lagi berkewajiban memikirkan nasib rakyat, tetapi saatnya menikmati hasil perjuangan.

Kini saatnya rakyat memilih, ingin pemimpin yang amanah atau yang menikmati kekuasaan. Selagi rakyat masih mau disuap dengan money politic, diberi bantuan receh saat kampanye sehingga menyebabkan politik biaya tinggi, maka kekuasaan akan terus berada di tangan para penikmat kekuasaan, yaitu para cukong pemilik modal dan broker politik. (watyutink/*)

*Dosen Pasca Sarjana Unusia, Penggiat seni tradisi dan budaya Nusantara.